針對我國海水蝦蟹生物種質資源創(chuàng)新利用不足、缺乏養(yǎng)殖抗逆良種等問題���,中國水產科學研究院黃海水產研究所李健研究員帶領的海水池塘生態(tài)養(yǎng)殖創(chuàng)新團隊圍繞“良種培育和綠色養(yǎng)殖關鍵技術研發(fā)”研究方向,在海水蝦蟹基因組組裝和生態(tài)適應機理解析與利用等方面取得了重要進展�����。

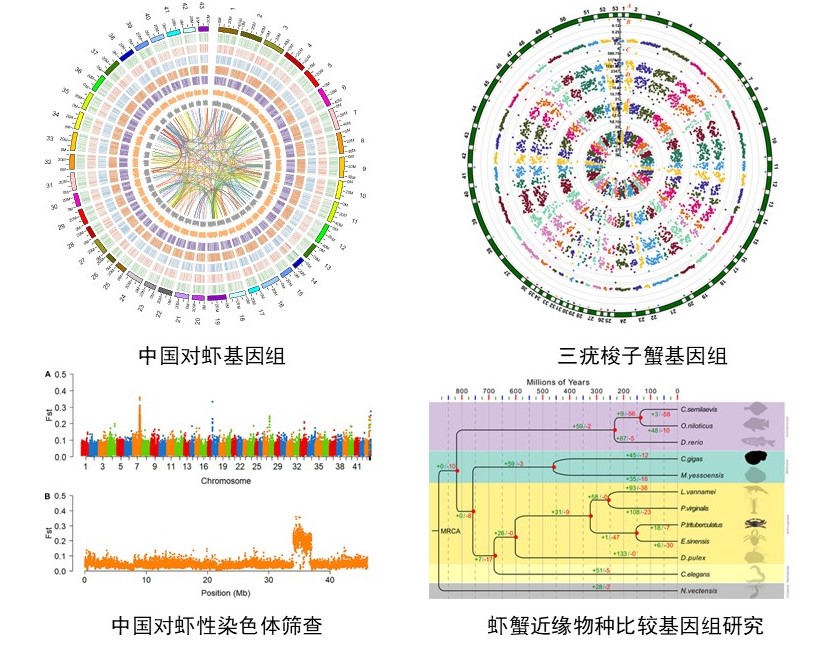

完成了蝦蟹高質量基因組組裝��,為海水養(yǎng)殖蝦蟹重要經(jīng)濟性狀遺傳解析和全基因組選擇育種奠定了基礎�。完成了中國對蝦和三疣梭子蟹的高質量染色體級基因組組裝,基因組大小分別為1.47 Gb和1.2 Gb���,contig N50分別為472.84 Kb和108.7 Kb����,組裝的中國對蝦基因組連續(xù)性和完整性在經(jīng)濟甲殼類物種中處于先進水平��;發(fā)現(xiàn)中國對蝦基因組中與病毒感染相關的基因家族顯著收縮�����,可能與該物種易感病毒性疾病有關�,中國對蝦“黃海1號”生長、視覺和行為等相關基因在選育過程中受到了人工選擇���;首次將中國對蝦性染色體定位在7號染色體上,率先將三疣梭子蟹和脊尾白蝦性別決定區(qū)域特異定位于24號和3號連鎖群�,初步判斷中國對蝦和脊尾白蝦為ZW型性別決定類型�����,三疣梭子蟹為XY型性別決定類型,成功建立了3種蝦蟹高效遺傳性別鑒定技術�����。研究成果為養(yǎng)殖蝦蟹重要經(jīng)濟性狀遺傳機制解析奠定基礎���,為建立蝦蟹性別控制技術提供重要依據(jù)��。

圖1 蝦蟹基因組組裝及相關研究

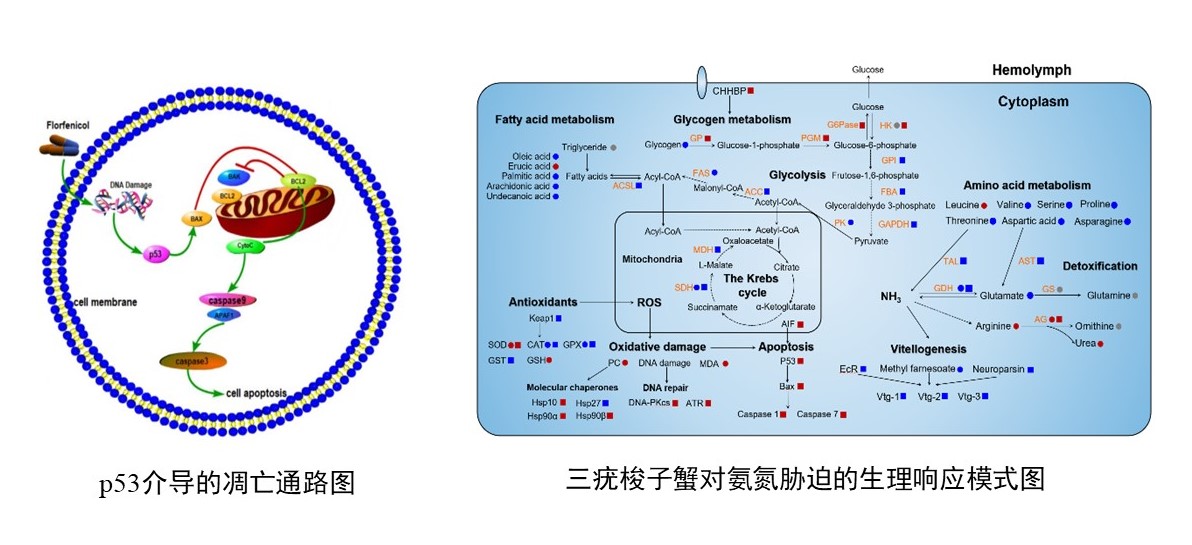

解析蝦蟹對環(huán)境脅迫因子的生態(tài)適應機制,為蝦蟹抗逆品種的培育提供科學依據(jù)�����。查明氨氮�、鹽度、堿度和溫度等環(huán)境因子脅迫能顯著降低蝦蟹非特異性免疫和抗氧化系統(tǒng)功能�����,造成鰓和肝胰腺組織損傷���,機體可通過p53介導的線粒體通路引發(fā)細胞凋亡,以適應環(huán)境變化�����;三疣梭子蟹通過激活鳥氨酸-尿素等途徑進行信號傳導響應氨氮脅迫,谷氨酸脫氫酶去氨化和谷氨酰胺合成是解毒重要途徑�����;發(fā)現(xiàn)HSP10和HSP40等分子伴侶在脊尾白蝦高溫耐受中發(fā)揮重要作用�;脊尾白蝦可耐受10 mmol/L的中等程度碳酸鹽堿度脅迫,揭示其鰓片間細胞數(shù)目顯著增多��,并趨向于分化為離子細胞的適應機制�。研究結果為蝦蟹抗逆良種選育提供理論支持。

圖2 蝦蟹對不同環(huán)境因子適應性

培育3個環(huán)境適應能力強的國審水產新品種,為蝦蟹養(yǎng)殖綠色發(fā)展提供保障�。創(chuàng)建了適用于蝦蟹生態(tài)適應性狀的基因組選擇育種技術,結合傳統(tǒng)群體�、家系、配套系和近交系等選育方法����,培育出耐高pH脅迫能力強的中國對蝦“黃海4號”(GS-01-003-2020,耐高pH脅迫能力提高16.3%-32.2%)�����、生長速度快的脊尾白蝦“黃育1號”(GS-01-005-2017,生長速度提高18.4%)和耐低鹽能力強的三疣梭子蟹“黃選2號”(GS-01-006-2018���,耐低鹽能力提高13.1%)3個國審新品種,還建立了耐鹽堿能力強的脊尾白蝦和耐低溫能力強的日本對蝦新品系各1個����。其中,中國對蝦“黃海4號”和脊尾白蝦“黃育1號”新品種分別獲第二十二屆和第二十一屆中國國際高新技術成果交易會“優(yōu)秀產品獎”�����。2016年以來�����,累計培育中國對蝦良種親蝦6.5萬尾、優(yōu)質仔蝦苗種48.9億尾��;三疣梭子蟹良種親蟹1.39萬只�、優(yōu)質苗種1.93億只���;脊尾白蝦良種親蝦17.48萬尾�;日本對蝦耐低溫新品系親蝦5178尾、苗種1.5億尾���。新品種在山東、河北�����、遼寧��、江蘇�、浙江等主產區(qū)示范推廣養(yǎng)殖50多萬畝�����,示范區(qū)內蝦蟹良種覆蓋率達80%以上���。“蝦蟹多營養(yǎng)層次綠色養(yǎng)殖關鍵技術與示范”成果獲2019年山東省科技進步一等獎�。

圖3 部分蝦蟹新品種展示

2016年以來�,團隊獲授權國家發(fā)明專利34件;制定國家標準2項�,行業(yè)標準3項�����,地方標準2項�����;“海水池塘多營養(yǎng)層次生態(tài)健康養(yǎng)殖技術”“對蝦工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖技術”“對蝦工廠化循環(huán)水高效生態(tài)養(yǎng)殖技術”3項技術被農業(yè)農村部遴選為農業(yè)主推技術��;在Reviews in Aquaculture�、Environmental Pollution��、Molecular Ecology Resources和Genomics等高水平期刊發(fā)表學術論文20余篇�。

研究得到了國家重點研發(fā)計劃、國家蝦蟹產業(yè)技術體系崗位科學家���、國家自然科學基金和山東省泰山產業(yè)領軍人才等項目的資助